2025 年,義大利米蘭,潘娜朵尼世界冠軍賽(Panettone World Championship)的頒獎台。歷經長久緊繃的賽程,當台灣隊的名字被唸出時,現場國旗飄揚、爆出瘋狂歡呼聲,代表隊成員抱著獎盃、擁著彼此...台灣隊在烘焙界的最高殿堂,面對這項被義大利視為國魂、嚴密保護的傳統技藝,一舉在「傳統 Panettone」、「巧克力 Panettone」、「個人尺寸小蛋糕」與「星級主廚評審獎」品項拿下冠軍、「創新 Panettone 與冰淇淋」拿下季軍,最終更以壓倒性積分奪得「世界總冠軍」的桂冠。

這是賽史自六年前開放國際參與以來,冠軍首次離開義大利,也是主辦方訂下「冠軍隔屆不得參賽」新規則、並在賽前臨時改為盲測排除評審偏見的可能後,台灣隊抓住的歷史性機遇。

(點此了解詳細賽制、比賽項目、比賽歷史)

台灣隊在比賽中拿下多項獎項,最後以極高的總積分拿下冠軍。總教練 Giovanna 提及,比賽前兩週,主辦方臨時將「傳統 Panettone」與「巧克力 Panettone」兩大項目的評分改為「盲測」,排除了評審可能因國籍或臉孔帶來的刻板印象(如亞洲人做不出道地的潘娜朵尼),讓產品本身的味道成為唯一標準。這個關鍵讓台灣隊因此能憑藉作品的實力,在公平的基礎上贏得冠軍。

黃金陣容的致勝策略——團隊、精準、模擬

「這一次得到世界冠軍,最重要的就是團隊合作。」總教練陳詩絜(Giovanna)在記者會上斬釘截鐵地說。

兩年前,Giovanna 曾以選手身分參賽,雖個人成績不俗,團隊總積分卻僅得第六。她體悟到,要贏得世界冠軍,必須依靠團隊整合而非個人英雄主義,於是毅然轉任教練,決心打造一支「黃金陣容」。

「潘娜朵尼既是甜點,也是麵包」Giovanna 深知此特性,因此透過國內選拔賽,精準組建了由一位頂尖甜點師(Quelques Pâtisseries 某某。甜點主廚賴怡君 Lai)與兩位優秀麵包師(布雷夫手作烘焙主廚楊世均 Pike、Feeling18 - 18度C 巧克力工房麵包主廚蔡約群 Chun)組成的夢幻隊伍。

為了極大化團隊戰力,Giovanna取消了組隊比賽時常見的「個人專項」分工法,讓所有選手共同參與所有環節,互補長短。她強調,台灣選手的優勢在於比賽時的「專注」與「精準」。不僅如此,他們還花了大量時間團練,模擬了所有可能發生的情況。因此,當他們踏上米蘭的賽場時,「那其實就是『another training day』(又一天的訓練日)。」

世界冠軍的團隊成員皆是一時之選。照片中由左至右為義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表 Marco Lombardi、蔡約群主廚(Feeling 18 - 18度C 巧克力工房)、隊長賴怡君主廚(Quelques Pâtisseries 某某。甜點)、總教練陳詩絜 Giovanna(I love Italy)、楊世均主廚(布雷夫手作烘焙)、義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組主任 Luigi Raffone。

世界冠軍光芒之下,仍有難以忽略的陰影

然而,在 Giovanna 不斷強調的「團隊合作」背後,很難不去注意到,這支冠軍隊伍所背負的,是長達一年訓練其中幾乎整個台灣烘焙界的冷眼旁觀、國家資源長期付之闕如,以及愈加艱鉅的政治打壓現實。

「這次的比賽,主要是由我們四位選手自己獨資去比賽。」Giovanna 在記者會上坦言,團隊「並未獲得任何經費贊助」,所有支援都來自朋友的「人情贊助」—— 中部電機無私出借場地設備、三能在最後關頭義不容辭出借 30 個關鍵烤盤、你我他她創意整合設計贊助設計所有作品說明書與文宣、玖格設計創辦人陳宣名製作了 30 秒的台灣特色宣傳影片、茶席師 Sandia 從台灣帶去東方美人茶與作品搭配等

工具、衣服、食材、麵包,將團隊的休旅車擠到極致。團隊成員們幾乎沒有給自己任何空間。(照片提供:Giovanna Chen)

沒有官方與民間支援,便意味著所有後勤都得靠自己。Giovanna 本人幾乎包辦了所有的訓練、行前準備、當地行程規劃與開銷,乃至與主辦單位的溝通、針對規則與賽制規劃策略等。她在一年中於義大利和台灣之間來回奔波了八次。記者會後,團隊更與我分享了比賽前後的幕後艱辛:隊員們擠在一台塞滿器材與麵包的貨車裡,在義大利的城市間長途跋涉,車內空間被壓縮到極致。

「我們帶了一大堆東西去比賽,東西多到我們是這樣瑟縮成這樣坐在那個貨車裡面。腳要這樣轉、再這樣轉」Lai 將身體蜷縮起來表演給我看,其他團隊成員立刻附和。Giovanna 說,在義大利移地比賽的長途車程中,潘娜朵尼麵包甚至在車窗前面擺了一排,「連看後照鏡的視線都被擋住」。要右轉的時候,「我就說,Pike,拿掉右邊第一個!」而坐在後座的 Lai 與阿群不僅腳不能伸直,身上、手上也沒空著。Giovanna 途中轉頭一看:「阿群兩手上捧著有那些藝術聖誕麵包的翻糖、面前還掛著制服,這樣竟然也睡著了」。副駕駛座的 Pike 腳下則是攪拌機,到了要下車的時候才發現「欸我的腳怎麼沒有知覺?我嚇到!然後就是趕快動。我就希望它有感覺!」他描述時仍心有餘悸。比賽結束後,由於交通工具更換、行李超重,他們甚至被迫在加油站「忍痛丟棄了許多花大錢購買的訂製盤具」,因為現場既不能洗、超重又帶不回來。

四個人在描述這些經歷時邊說邊笑,並且說他們真的是「革命情感」,所以現在即使比賽結束,仍然「單飛不解散」,但我的心忍不住還是揪了一下。

在「傳統經典 Panettone」與「巧克力 Panettone」兩個比賽項目中都拿到冠軍的作品。

更殘酷的現實,是來自中國的政治打壓。

這是所有台灣隊在國際比賽時都會發生的一幕。賽前,中國代表隊向主辦方抗議,稱台灣非主權國家,要求台灣隊改名「中華台北」並使用梅花旗。主辦方致電 Giovanna,詢問:「台灣是一個國家嗎?」

由於根本沒有任何官方援助,在遇到打壓的時候,如何反應,幾乎都是取決於當時、當下的台灣代表隊對問題的理解與處理風格。Giovanna 選擇的應對方式,是強悍。

她當下回覆:「台灣當然是一個國家。」並強調這是一場關於分享與快樂的文化交流,不應被政治染指,更直指要害,反問主辦方是否要讓中國的黑手掌控一切。她表示,若主辦方屈服,「我們還是要使用國旗,也會抗議到底」。最終,主辦方被說服,還請了律師寫了中文信函,正式回覆中國代表隊:「每一個國家都有權利使用自己的國旗,如果你們對這個賽事有任何的意見,可以現在選擇退出。」

這還不夠。

在海外的台灣人都知道,現場隨時有可能發生突發狀況。彼時世大運中國搶奪台灣隊賀電的情景仍記憶猶新,為了防止現場發生搶旗意外,Giovanna請米蘭僑胞會長協助,並提供入場券,號召了當地四、五十位僑胞,帶著各式大小的國旗到場加油,形成一片旗海,以實際行動捍衛尊嚴。

「我們是在完全『不是只有台灣不看好,是連義大利都不看好我們』的情況下,拿到這個冠軍。」Giovanna 如此評論台灣隊的參賽之路。

外來者的生存之道——潘娜朵尼如何落地台灣?

台上一分鐘、台下十年功。艱辛的路途,最終還是指向賽場上真刀實槍的拼搏。

在創新 Panettone 的比賽項目中,Lai 主廚為潘娜朵尼加上了一頂棉花糖製作的皇冠。在這背後還隱藏著團隊成員必須在沒有熱水的情況下,清洗沾滿棉花糖烤盤的心酸軼事。

潘娜朵尼雖是義大利的傳統節慶麵包、歷史悠久,但近年來也非常關注創新。如本次比賽項目除了傳統米蘭風味潘娜朵尼、巧克力潘娜朵尼外,也有創新潘娜朵尼搭配義式冰淇淋的盤式甜點項目。

「台灣就是一個文化很多元的地方,有地方性的種種不同的食物。在做過很多嘗試之後,我挑選了台灣五種的經典的水果。我覺得也很像我們大家去到朋友家作客的時候,大家都會拿出豐盛的水果盤來招待。」Lai 在記者會分享自己在這個比賽項目中,如何針對主題「Flavors of Home」(家的味道)發想設計。麵包做完之後,還得與冰淇淋搭配,並呈盤裝飾。「我選擇了客家文化中的擂茶,作為 Gelato 的主要風味」有了擂茶堅果的香氣、麵包的果香,她還進一步加入東方美人茶,最後放上台灣島嶼形狀的果凍水果飾片與藍色的海洋意象,體現台灣複雜卻迷人的多元魅力。

榮獲「星級評審獎」的創新 Panettone 搭配義式冰淇淋,包含了鳳梨、芒果、荔枝、水蜜桃、香蕉五種台灣水果,並加入擂茶、東方美人茶與爆米香,另外還有島嶼形狀的果凍裝飾與藍色浪花,蓋上「臺灣」的紅色印章,就是貨真價實的台灣味。評審團盛讚臺灣團隊作品「兼具義大利工藝的靈魂與東方美學的深度」。(照片來源:Instagram @lai.lai.lai)

同樣獲得該項冠軍的單人尺寸小蛋糕(Muglior Monoporzione Circolaire),原意包含了再利用傳統米蘭 Panettone 剩餘麵團的環保概念。Lai 主廚在這裡發揮了法式甜點師之魂,慕斯中加了 Panettone 乾燥粉末、濃縮放大原本的風味,另外使用了義大利從南到北的食材,包括皮埃蒙特的榛果、咖啡與西西里多種柑橘。造型則特別費工,利用反轉後的模具成型,並以羅米亞花嘴擠出旋轉紋路的底座,創作出古典花瓶中盛開的花朵意象。三能緊急運送 30 個烤盤至義大利,就是為了成就這個作品。(照片來源:Instagram @lai.lai.lai)

在義大利賽場上,需要將台灣特色融入當地經典,突出自身文化,以吸引評審注目。凱旋歸來,是否就不用這麼辛苦了呢?當然不是。

回到台灣,真正的挑戰才剛開始。

過去十年中,法式甜點在台灣風起雲湧,締造了一個新的時代。這幾年,隨著資訊愈加發達、台灣職人們與國際交流愈加頻繁,不同國家的特色麵包紛紛在台灣市場爭奪消費者的注目,並創造熱潮。譬如前幾年聲量超高的國王派。

對,是「前幾年」。台灣人雖勇於嚐新,但更「喜新厭舊」,對新品的要求從未鬆懈。國王派的光芒逐漸黯淡之後,潘娜朵尼即將補上聖誕節節慶甜點的 C 位。但是,它會否和國王派一樣,最終落得曇花一現的結局?

「我覺得首先是要停止稱乎它為『聖誕麵包』,因為這個名稱會將它侷限在特定節日。」Giovanna 指出,從記者會開始,她就刻意地用「Panettone」、「潘娜朵尼」的稱呼,讓大家知道它不是只有聖誕節能吃的麵包。但她自己會堅持製作米蘭傳統經典風味,保留文化傳承,不負她「義大利潘娜朵尼海外推廣大使」之名。

不過,去除了潘娜朵尼的「聖誕節慶麵包」身世來由,真的還能傳承其文化脈絡嗎?對此,Lai 提出了獨特的洞見。她認為,國王派退燒的原因可能正是由於文化意涵沒有被充分傳達,「沒有遵循傳統(在主顯節享用)」,導致「身分模糊」。因此,潘娜朵尼的推廣必須先確立其「身世」—— 一個源自聖誕節慶的麵包。有了穩固的文化根基後,才能延伸至日常。「就像肉粽雖然端午節吃,其他時候你也買得到。」

嗯,好像真的是這麼一回事耶!但國外的甜點有可能在保留其文化脈絡的情況下無痛融入台灣市場嗎?

阿群主廚分享 18 度 C 巧克力工房就是將潘娜朵尼整年販售。但除了不忘與客人溝通它的「聖誕麵包」來由外,也會汲取其節慶時「分享」的特性,讓它變成一個「消費者在重大節日或是聚會」時,「能夠帶回去和家人、朋友分享」的好滋味。

此時,在台南經營麵包店的 Pike,提出了一個眾人稱奇、卻又合理無比的「鄉土化」策略思路。「我從義大利學回來兩年,一開始就是拿去提供給廟裡,直接發 100 顆。」

什麼?廟?

「因為畢竟是道教裡面最高的神明生日——」正在大家越聽越糊塗的時候,Pike 脫口而出:「『天公生』就是『聖誕』啊!」他認為,「耶穌聖誕,其實就是神明的生日」,所以在台南宣傳的話,可以同樣的概念切入。「還有客人回來說:『沒錯,拜拜就應該用這個!』」他堅定地說:「台灣有這麼多神明生日,不管祂是耶穌還是其他神明,這就是我推廣的方向!」

無論是國王派還是潘娜朵尼,許多糕點之所以成為一國經典,正是因為背後的文化意義。它們不只是商品,也是文化的縮影。糕點師不只是生產者、也是文化的傳承者。但當這些糕點飄洋過海,需要在一個完全不同於母國的環境中生存,如何在保留原始的文化意義同時,找到它能嵌入異國日常的切入點,讓「外來者」也能轉變為「新成員」,確實是不可忽略的挑戰。

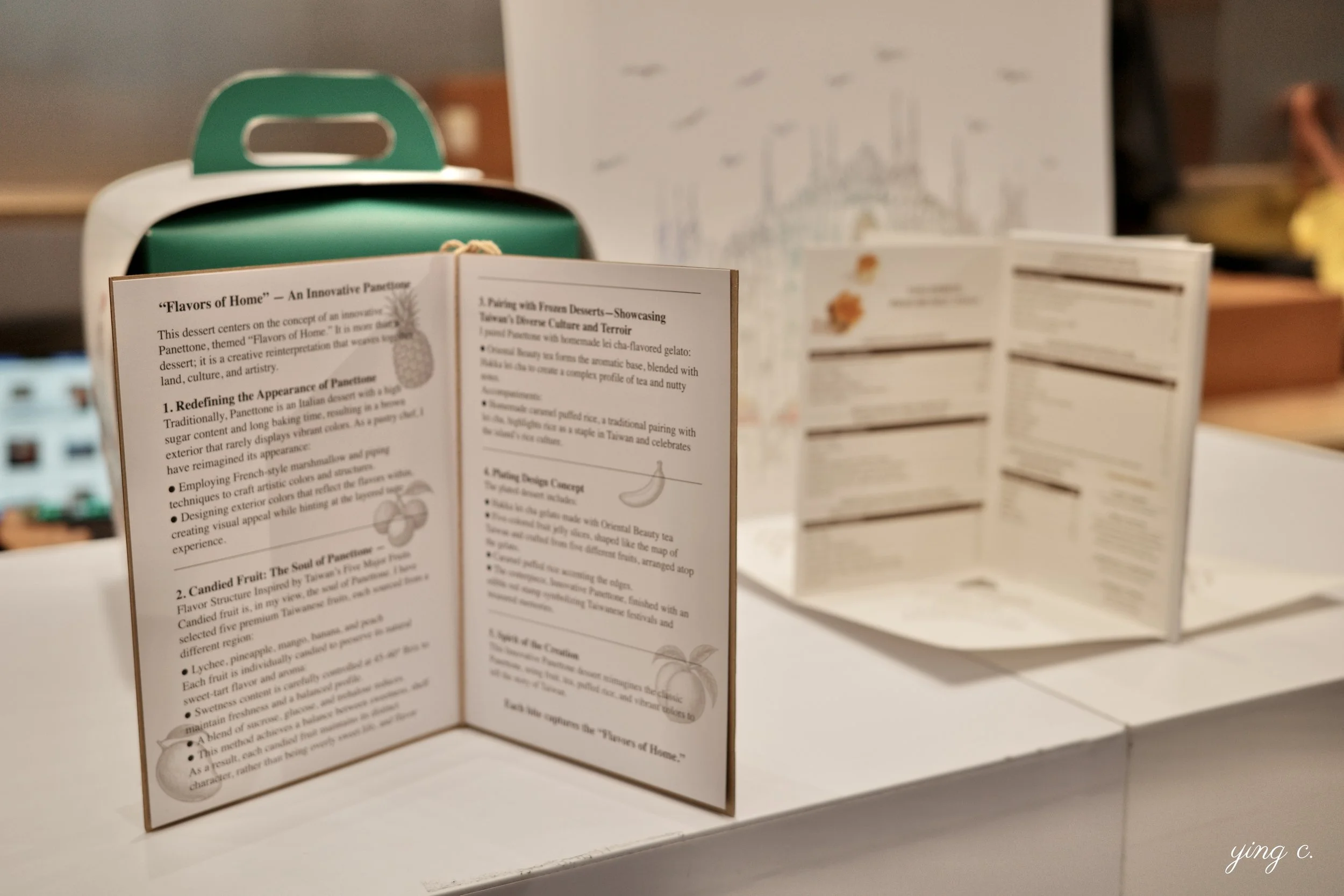

台灣隊製作詳細且精美的作品說明書,擺放在比賽現場,讓各國評審都能清楚理解作品內容與意涵。其中「創新 Panettone」與「單人尺寸小蛋糕」中的多種元素,讓團隊成員為了準備食材、一一秤重差點崩潰。光是為了標示所有食材,Giovanna 甚至打完整整兩卷標籤機貼紙。

「台灣之光」是十字架還是接力棒?攻頂後前路為何?

Panettone 世界冠軍的獎盃上,台灣的名字被刻在義大利旁邊。這個獎盃在兩年後將會交棒給下一屆冠軍,實現文化傳承。台灣隊要到下下屆才能再次參賽,我們屆時有機會慶賀下一次的「台灣之光」嗎?

從米蘭的賽場到台灣的日常,這是一段會被歷史銘記的旅程。冠軍得來不易、台灣的名字再一次因為我們職人優秀的表現,被世界肯定。但是攀上世界之巔後,歷史從此被改寫了嗎?以後就是一片坦途嗎?

帶領台灣隊獲得冠軍的總教練 Giovanna 認為,要贏得國際比賽,關鍵是「從文化面切進去」。語言是基礎,更重要的是深入理解產品背後的文化脈絡,並親自「走出去」與當地師傅交流,建立在地的人脈與資源。賽場上的策略也至關重要,例如歐洲隊伍坐擁地利之便,並熟知「presentation」的重要,投入鉅資訂製精美餐盤呈現作品,遠渡重洋參加比賽的台灣選手該如何應對?這些都是必須考量的細節。

但是,不要忘記這些努力與策略制定的背後,靠的全部都是「個人」與「人情贊助」,而非完善的體制。如果今天沒有像 Giovanna 這樣有經驗、熱情、行動力與強大能力的人存在,台灣隊還有可能奪得佳績嗎?本屆台灣隊獲得冠軍、下屆依照賽制不得參賽,那麼下下屆呢?同樣的成功經驗有可能被複製嗎?

採訪中,Giovanna 提到自己在尋找比賽贊助時吃了多次閉門羹,「你要先有名氣以後,大家才會願意支持你」。但在團隊得到世界冠軍後,情勢卻180度大轉變,「現在很多人就會來問我們說,那你們需要什麼?但我們現在什麼都不需要,我們需要的時間點已經過了。」

而面對中國的政治打壓更是難解。在國家從來沒有任何關注與系統性支援的情形下,所有應對策略只能取決於代表隊成員的態度。Giovanna 解釋,當時接到主辦單位的電話,提及中國抗議、台灣只能使用「Chinese Taipei」的梅花旗時,「當你聽到這句話的時候,如果你沒有辦法回應他、沒有辦法說服他,你可能就會說:『嗯,好那我們就用 Chinese Taipei 的梅花旗好了,反正奧運都是這樣。』」

如果我們只在宣布冠軍的那一秒感到激動,但對漫長的備賽過程不聞不問、對國際賽事中台灣代表隊緊縮的生存空間視而不見,我們還有資格在選手獲勝後,擅自幫他們貼上「台灣之光」的標籤、擅自感到「與有榮焉」嗎?

Giovanna 在訪談中不止一次提到:「比賽就是結果論,現在看起來一切都值得了。」但如果今天結果不同,萬一他們沒有得獎、成績並非如此出色呢?難道這些努力與付出都不值一提,又變成個人的選擇了嗎?

得到世界冠軍後,台灣看似掀起潘娜朵尼旋風,但是這股熱潮又能席捲市場多久?熱潮過後,有多少人會因為真心喜歡潘娜朵尼而留下?有多少人真能欣賞在長時間發酵背後所需的職人堅持、技藝與風土的揉合,乃至歷史厚度?又有多少人只把它當成又一個「好像很紅的新商品」、又一次「台灣隊拿著這麵包得到世界冠軍」的談資?

如果我們希望台灣成為培養有才之士的沃土、讓讓抱持熱情的職人能安心努力;如果我們期待「台灣之光」不再只是一次又一次的「奇蹟」,而是健康環境中能穩健發揮的常規,這些都將是我們不能、也不該迴避的問題與挑戰。